中国人とどのようなコミュニケーションをとれば良いのか、悩んだことはありませんか?

中国は隣の国ということもあり、ビジネスで関わる機会も多い国の一つですが、なかなかコミュニケーションの取り方が分からないという声をよく耳にします。その理由の一つに中国が多様性に富んだ国であり、中国人の性格をひとくくりにして語れないということが挙げられます。

そこで今回は中国人の多様性を地域や世代ごとに細かく分類し、それぞれの性格や価値観の特徴について解説していきます。

中国の基本情報

中国人について深く知る前に、まずは中国の基本情報を紹介します。

中国は日本と比べて約26倍もの広大な面積を持ち、日本の約10倍以上の人口を誇る国です。中国は、面積が世界第4位、人口がインドに次ぐ第2位と、スケールが非常に大きい国です。このスケールの大きさは、中国人の多様性につながる一つの要因といえるでしょう。

【中華人民共和国の基礎データ】

・面積:約960万平方キロメートル(日本の約26倍)

・人口:約14億人(日本の約10倍以上)

・首都:北京

・民族:漢民族(総人口の約92%)及び55の少数民族

・公用語:中国語

・宗教:仏教・イスラム教・キリスト教など

中国の地理と気候

中国の面積は広大です。そのため、一年中寒く氷がほとんど溶けない寒帯から一年中暑く雨が多い熱帯までと、気候帯の幅が広いのが特徴です。南北の温度差は非常に大きく南では夏になると約30℃ 、北では冬に約-30℃ほどの気温が続きます。また東西にも長く、距離は約5,2000kmで乾燥の差が激しくなっています。これらの多様な気候もそれぞれの地域の生活に影響を与えるため、地域間での国民性の差を生み出します。

中国の歴史と文化

「千年の歴史を持つ中国」や「中国の歴史は長い五千年の一糸乱れぬ流れ」などの慣用句が存在するほど中国は長い歴史を持つ国です。紀元前2000年以上前から始まった中国の歴史は黄河と長江流域にて栄えた古代文明から始まります。その後、秦朝が統一中国を実現し、初めて中国という国号が使用されました。そこから今日までの長い歴史の中で多種多様な美術や音楽、文学、思想が生まれ、いま中国に存在する56の異なる民族グループが受け継いで来ました。これらの歴史や文化も中国人の多様性に繋がっていると考えられます。

中国の政策と社会問題

中国の国民性には中国政府が行う政策や中国が抱える社会問題も関係しています。

例えば、中国が2015年まで行っていた「一人っ子政策」が挙げられます。1970年代ごろから急速に進んだ人口の増加をおさえるために行われたこの政策は中国人の性格形成に大きな影響を与えました。この時代に生まれた中国人は兄弟姉妹がいないため、両親からだけでなく祖父母からも溺愛されました。そのため比較的我が強い性格を持つ世代だと言われています。また、自分一人で期待や責任を一身に背負わなければならないため競争意識が強いとも言われています。

続いては中国が抱える社会的な問題についてです。中国が抱える一番大きな社会問題には「社会格差」が挙げられます。中国は急激な経済成長により1886年から2006年までのGDP成長率が年平均9.7%ほどありました。しかし、都市部と農村部の所得増加率には大きな差があり、その格差が次の世代の教育格差を生み、世代を超えた社会的な格差に繋がっています。このような格差を埋めようとするために生まれる競争社会やその他の社会問題に嫌気がさした若者の中には、成長意欲があまりない「寝そべり族」と呼ばれる生き方を選ぶひとも多く存在します。

中国の教育制度

中国の教育制度は、9月から7月までの学年制を採用し、義務教育は6歳から15歳までの9年間に及びます。高等教育は大学や専科学校で行われ、学位取得が可能ですが、大学進学率は日本より低い傾向があります。

教育行政は中央政府の教育部が統括し、地方に教育委員会や教育局が設置されています。中国と日本の教育制度は共通点もありますが、学年暦や学位システム、教育行政の構造に違いが見られます。

中国人の基本的な性格や特徴

中国人の基本的な性格特性について解説します。多様性あふれる中国人ですが、共通する性格や価値観があることがわかります。中国人とコミュニケーションを取るうえでぜひ覚えておきましょう。

自分の思いをはっきり伝える

日本人は会話の中での雰囲気や空気感から相手の心情を察します。しかし、広大でさまざまな文化が共存する中国ではお互いの常識がないため、自分がどのような考えを持つのか、またそう考えた理由は何なのかを相手にはっきり伝える必要がありました。そのため、中国人はあいまいな表現は避け、できるだけ思っていることを直接的に伝えます。私たちも中国人とコミュニケーションをとる際は自分の思いをはっきりと伝えることを意識し、お互いの理解を深めましょう。

メンツを重要視する

中国人は自分のメンツを失うことは死ぬことと一緒であると考えるほど、メンツを重要視します。中国人にとってメンツは一種のアイデンティティで、自分がこれまでに得てきた地位や名誉などに関わることであると考えます。そのため、中国人とコミュニケーションをとる場合は人が周りにいる前で悪く言わず、相手を立ててあげるなどが必要です。

信頼関係を大切にする

中国人は縁や恩を大切にするため家族や仲間を大切にします。一度信頼がおける相手だと認めてもらうと、自己犠牲もいとわず献身的に支えてくれます。しかし、フレンドリーな中国人だとしても深い信頼関係が築けるまでにはかなり時間がかかります。中国人との信頼関係構築には時間を要することは覚悟しておきましょう。

中国人の仕事上の特徴や仕事観

ここからは、中国人が働く上で重要視していることや特徴、彼・彼女らの仕事観について詳しく紹介します。

個人主義

中国人は集団での評価よりも個人での評価を重要視します。自分がどうしたいか、自分はどのように考えるのかを大切にするので、我が強いという風に言われることもあります。例えば、会社で上司が残業している場合に帰りにくいと感じ、自分も残業を手伝ってしまう人が多い日本に対して、中国では退社時間になり、自分のすべきことを終えるとすぐに帰る人が多いです。もし一緒に中国人と働く場合は1つの価値観だと捉えましょう。

成果主義

日本においてルールや規範を守ることは重要視されています。しかし、かつての中国社会は不確実性が高く、ルールや規範を守ることよりもその状況にあった行動で結果を出す、臨機応変さが必要でした。そのため、どのようにするかといった方法に捉われる考え方ではなく、結果を重要視する結果主義的な考え方が浸透したと考えられます。

中国人の地域別の性格

中国は広大なためその出身地によって性格が大きく異なります。それぞれの地域別の性格を理解することで中国人とのより良いコミュニケショーンを測りましょう。

北京人の性格

北京はビル群と古き良き街並みが共存している中国の首都です。

元や明、清の時代にも首都であった北京では、「自分の住む北京は他の地域よりも優れている地域だ。」という誇りを持つ方が多いのが特徴です。教養があり礼儀正しく、それでいて道理を重んじる人が多く住んでいます。教育や政治に関心がある人が多く、北京大学や清華大学などがあります。また、発音には独特な語尾を巻き舌にするアクセントがあるのでリスニングする際は注意が必要です。

上海人の性格

上海は世界有数の都市であり、中国の発展を支えた中心的な場所です。日系企業の進出も多いまさにビジネスの都市で、様々なビルが立ち並びます。性格的には、要領がよく賢くまじめな人が多いです。そのため、ビジネスにおいても利益最優先で考えられるので成功を残す方が多いです。また、上海人も上海に対して誇りに思っており地方の出身者に対して見下した呼び方で「郷下(田舎者)」と呼ぶことがあります。

広東人の性格

広東省は中国トップの人口を誇る場所でモノづくりで世界から注目されている深圳市を含む省です。もともと住んでいた人はマレーシア系の特徴を強く受けた人たちが多く、エネルギッシュなのが特徴です。お金を稼ぐために毎日忙しく熱心に働きます。

山東人の性格

山東省は広東省に次ぐ中国第2位の人口を誇る省で、儒家の始祖である孔子の出身地でもあります。そんな山東の人々には素直でまじめな人が多いといわれています。誠意と義理深さも特徴で、信頼できる人間関係を築けます。かつて商売してお金を稼ぐことは山東人にとって道徳に反することであるという観念があったので、あまりビジネスは得意ではありませんでした。しかし、近年は優良企業を多く輩出しています。お酒に強い人が多く、酒の席で仲良くなれることがあるかもしれません。

福建人の性格

福建省は中国の南東にあるため、亜熱帯気候の影響を受ける省です。独立心や冒険心が強く、1000万人以上の福建人が華僑として色々な国に移り住んでいます。福建から出て商売することが当たり前なので、外の世界への適応能力が高いのが特徴です。

中国人の世代別性格

中国人は地域だけではなく世代間によっても国民性が大きく異なります。日本の「ゆとり世代」「さとり世代」のように中国の世代にもそれぞれ名前があり、80年代に生まれた世代を「バーリンホウ」、90年に生まれた世代を「ジュウリンホウ」と呼びます。

80年代生まれの世代

80年代生まれのバーリンホウは「一人っ子政策」の影響をもろに受けた世代です。甘やかされて育ったわがままな性格のバーリンホウは「小皇帝」と揶揄されることもあります。

しかし、この時代から中国の教育レベルの向上や留学の一般化が始まったこともあり、ハイレベルな知識やグローバルな視点を持ち合わせているのも事実です。現在、40代のバーリンホウは中国の急激な経済成長とともに育った世代であり、変化に対して敏感に対処できる世代であるともいえます。

90年代生まれの世代

中国の経済成長がさらに進み、日本のGDPを抜いて世界2位となったころの90年代は10代。更に高いレベルの教育を受けてきた世代です。この世代の特徴としては少し落ち着いてきた経済成長を背景に「じぶんらしさ」や「将来性」について考える傾向にあります。競争社会で生きるのをやめた「寝そべり族」がいる一方で、今稼げるならどれだけでも働きたいと考え、朝9時から夜の9時まで週6日働く人々もいます。(「996問題」)それぞれの将来を考え自分なりの生き方をする世代だといえます。

中国人とのコミュニケーション上の注意点

中国人とコミュニケーションを取るうえで気を付けるべきポイント、マナーについて解説していきます。中国人に対するマナーを知ることで更に良い人間関係を築けます。

歴史や政治に関することを話す

歴史や政治に関する話をすることは極力避けるべきでしょう。かつて両国間で様々な戦争や問題が起こりました。現在の日本と中国は戦争状態ではありませんが、現在も政治に関する様々な問題を抱えています。それらの歴史や政治に対する認識や見識の違いについて個人間で会話すればトラブルになる可能性があります。

宗教に関する話をする

歴史や政治の話と同様に宗教に関する話題も避けるべきです。

日本と同じく仏教と深くかかわりがある中国ですが、現在は習近平政権による宗教規制が厳しく、宗教に関する話題も基本的に避けるべき話題であるといえます。

謝罪させる

中国人は謝罪をあまり好みません。日本人はミスしてしまったときや迷惑をかけた際に、たとえ悪いと思っていなかったとしても謝罪してその場を収めることが多いです。しかし、中国人にとって謝罪は自分の評価を下げて、罪を全面的に認めることです。先ほどもお伝えした通り、メンツを気にする中国人にとって謝罪は自分のメンツを下げる行為であり、他の人がいる前で謝罪させる行為はもってのほかです。

日本で働く中国人

多様性にあふれる国民性を持つ中国人ですが、日本に来る中国人の特徴はあるのでしょうか?日本で働く中国人について詳しく解説していきます。

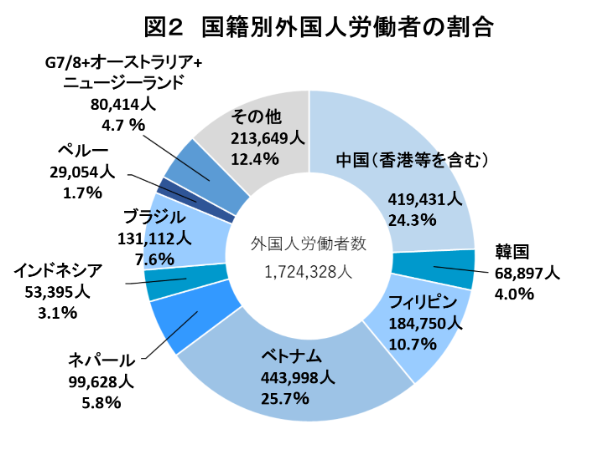

在日中国人の割合

そもそも日本に来る中国人はどのくらいいるのでしょうか。以下のグラフからもわかるように外国人労働者における中国人労働者の割合は24.3%と1番大きい比率を占めています。この結果からも中国人の性格についてどれだけ知っているかはやはり重要になることがわかります。

(参考)国際留学生協会(外国人労働者数 過去最高を更新するも増加率が大幅に低下)

在日中国人が住む地域

以下は都道府県別の在日中国人人口を表しています。

日本に住む中国人在住者数が最も多いのは東京都で235,165人、2位は埼玉県で212,624人。3位以下は神奈川県(245,790人)、大阪府(272,449人)、千葉県(182,189人)の順です。(2022年時点)

東京圏における中国人労働者が多い理由は、コンビニや飲食店などの働く場所があるためだと考えられます。また、岐阜や愛知では工場の労働者として日本の製造業を支えています。

| 順位 | 都道府県 | 在留外国人 (総数) | 在留中国人 (人数) | 在日中国人 (割合) |

| 1 | 東京都 | 596,148 | 235,165 | 39.4% |

| 2 | 埼玉県 | 212,624 | 75,277 | 35.4% |

| 3 | 神奈川県 | 245,790 | 72,158 | 29.4% |

| 4 | 大阪府 | 272,449 | 69,101 | 25.4% |

| 5 | 千葉県 | 182,189 | 54,190 | 29.7% |

| 6 | 愛知県 | 286,604 | 43,918 | 15.3% |

| 7 | 兵庫県 | 123,125 | 22,411 | 18.2% |

| 8 | 福岡県 | 89,518 | 19,443 | 21.7% |

| 9 | 京都府 | 68,443 | 16,787 | 24.5% |

| 10 | 茨城県 | 81,478 | 11,971 | 14.7% |

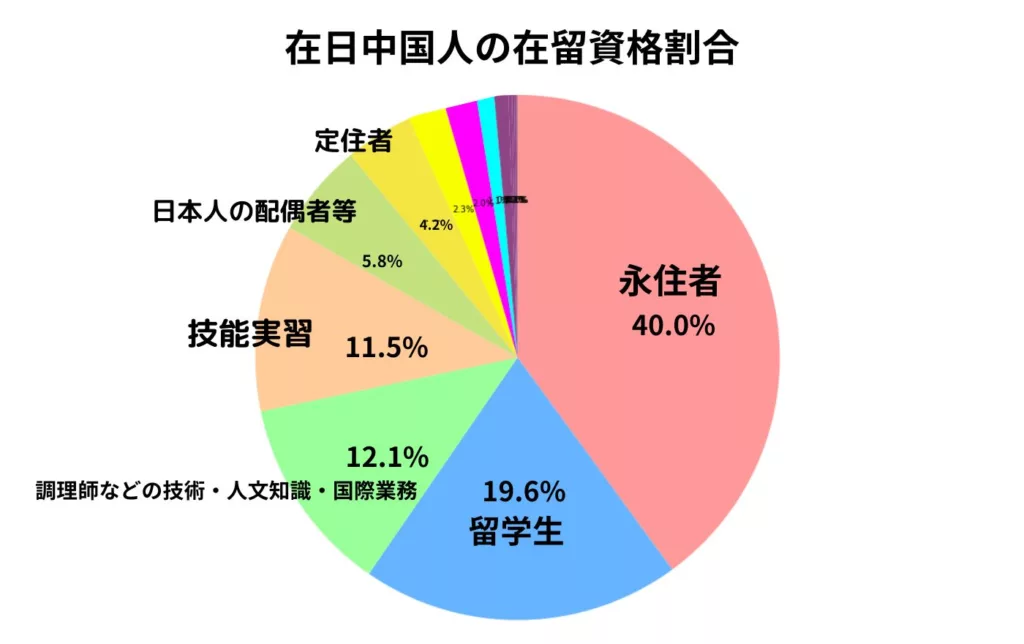

在日中国人の在留資格

在日中国人の在留資格は以下のようになります。

上記のグラフからもわかるように、在日中国人のうち約40%が永住者になっている。在日中国人の総数は在日外国人の3割を占めており、医療(76%)や高度専門職(66%)は在日外国人の半分以上、技能(39%)や経営・管理(52%)、技術・人文知識・国際業務(36%)や留学(39%)なども在日外国人の4割以上が在日中国人である。

まとめ

今回は中国人の国民性について様々な角度から解説しました。多様性がある中国人の性格を一概にきめつけることはできませんが、中国人とのコミュニケーションや信頼関係の構築をする際に役立てていただけると幸いです。